News/Pickup

-

物理探査のアレコレ 屈折法弾性波探査 その1

屈折法弾性波探査とは?

屈折法弾性波探査は、当社が最も得意とする探査手法の一つです。

日本で弾性波探査が実施された歴史は、1931年(昭和6年)のダム調査が始まりと言われています。

明治当初から始まった日本の近代土木技術が黎明期から成長期に差し掛かり、トンネル掘削のシールド工法やアーチダムが国内で採用され始めた時代です。

その後、太平洋戦争を経て、戦後の復興期にあたる1948年に、社団法人・物理探査学会の前身である物理探鉱技術協会が発足し、弾性波探査を含む物理探査はますます土木工事に適用されるようになり、今日に至っています。

実に80年を超える歴史がある弾性波探査は、数ある物理探査の中では古典的といえるかもしれませんが、弾性波の性質を非常に上手く利用した探査原理や解析手法は、現在でもトンネルやダム工事等の土木工事から、のり面補強や地すべりの復旧等の災害対策まで幅広く利用されています。

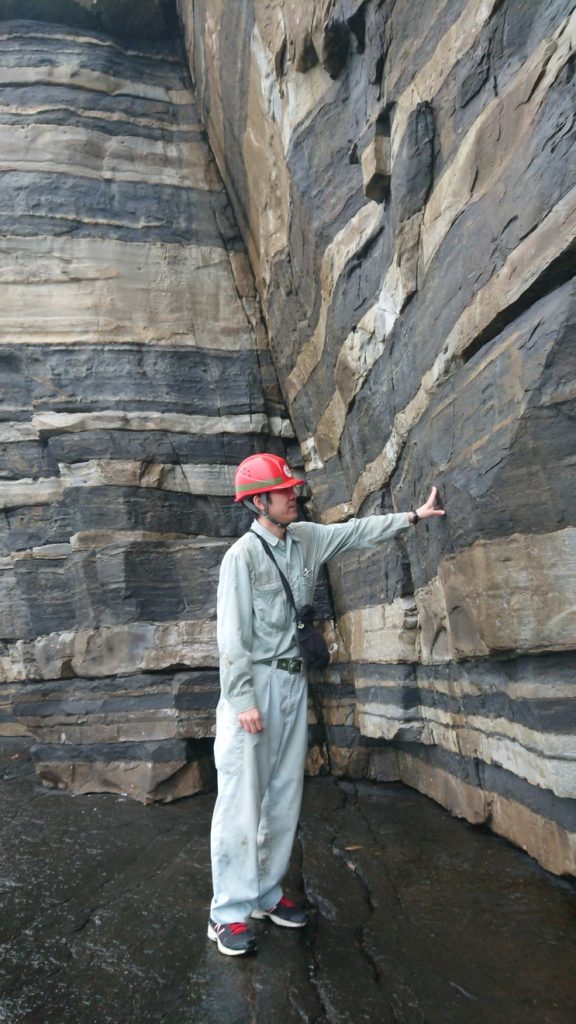

観音寺トンネル 滋賀県長浜市

青土ダム 滋賀県甲賀市 このような屈折法弾性波探査ですが、これをイチから理解しようとすると、とても大変です。

屈折法弾性波探査の解説では、まず屈折波とは何か?その性質は?スネルの法則は~ホイヘンスの原理は~といった始まりになりますが、いきなり物理の講義みたいでとっつきにくい!

ですので、できるだけ専門用語を使わずに解説しようと思います。

屈折波ってどんな波?

中学や高校の物理で習ったハズですね・・・(汗)

教科書的には、「異なる2つの媒質の境界面に波が入射するとき、屈折して進行する波」のことです。

初歩的な実験で、光が空気中から水の入ったグラスを通ると、光が折れ曲がる現象が見られます。(光の屈折)

「空気中」と「水中」が、異なる2つの媒質ということです。

これを、単純な地盤での屈折法弾性波探査に当てはめて言い換えると、

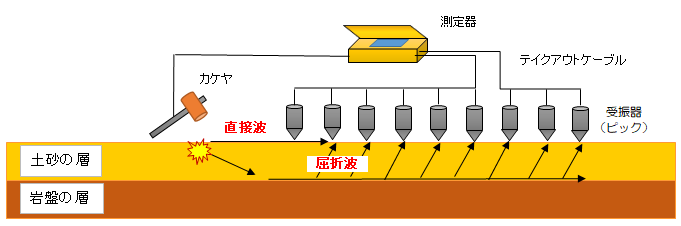

「地面をカケヤで叩いて発生した波(弾性波)が表層の柔らかい土砂を進み、下の硬い岩盤との境界で屈折し、また地表に戻ってきた波」

と言えます。

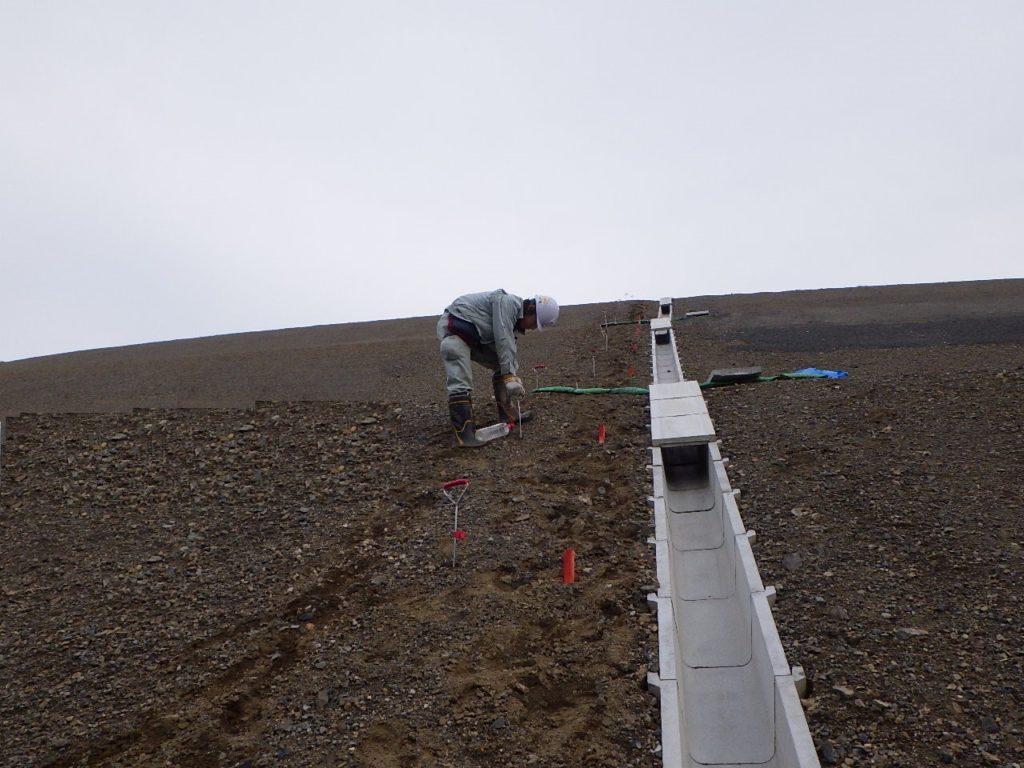

この屈折波を、地上の直線状に等間隔で設置した地震計で観測します。

下の図で屈折法弾性波探査における屈折波のイメージをあらわしておきます。

屈折波の伝播経路 実際には、この図中には反射波や屈折角の異なる屈折波やS波・表面波など様々な波が発生していますが、全て省略しています。

今は、屈折法弾性波探査で利用する屈折波(それと直接波)にだけ注目しておいてください。

起振により発生した屈折波または直接波が、各受振器に最も早く到着する波を初動と呼び、この初動が明瞭に確認できる記録を取ることが、探査結果の精度を左右するポイントです。

基本的に、軟弱な土砂の層は弾性波の伝わりが遅く、硬質な岩盤の層は速く伝わります。

なので、起振に近い受振器には表層の緩い層をノロノロ伝わる直接波の方が、深部の硬い層を速く伝わる屈折波よりも、早く到達するのですが、距離が離れるに従って、遠回りでも深部を通る屈折波の方が早く到達するようになります。

この弾性波の伝播の仕方と初動の関係は、よく電車に例えられます。

🚃直接波は鈍行電車(最寄駅からすぐ乗れる)

🚄下部の少し硬い層を伝わる屈折波は特急(乗れる駅までちょっと遠い)

🚅さらに深部のより硬い層を伝わる屈折波は新幹線(隣の市の新幹線駅まで行かないと)

🚈もっと深いガチガチの岩盤を伝わる屈折波はリニアモーターカー(隣県のリニア駅まで・・・)という具合。

近場に行くなら鈍行電車が早いですが、行き先が遠方になるにつれて、乗り場まで多少遠くても特急や新幹線の方が早く着きますよね。

弾性波探査において、弾性波の初動というのはこんなイメージであり、一口に波形といっても様々な地層を通ってきているというわけです。

次回は、屈折法弾性波探査の実際の記録を見ながら解説していきます。

-

物理探査のアレコレ はじめに

ごあいさつ

「地質調査って、地面に穴を掘って調べるんでしょ?」

「物理探査?それは大学の研究でやってるの?」

私が自分の仕事を周りの方に紹介すると、よく返ってくる反応です。

確かに、「地質調査をやってます」と聞いて思い浮かぶイメージはボーリング調査が多いでしょうし、「物理探査をやってます」と聞いても普通は、なにそれ??でしょう。

世間的な知名度はまだまだ低いんだな、と感じます。

自分がこの地盤探査に入社する前も同じような認識でしたので・・・

しかし、物理探査というのは社会に役立つ、そしてとても奥深い技術なのです。

近年は、大きな地震や局地的な豪雨による地すべりや液状化、堤防の決壊などの土砂災害が非常に多く発生しています。

日本列島は、その成り立ちから火山活動や造山運動の影響を多大に受けた複雑な地形・地質であり、これが土砂災害を頻発させている理由の一つでもあります。

そんな日本の国土と人々の生活を守るために、複雑な地質を分析する地質調査は欠かせないものであり、物理探査はその一端を担っています。

集中豪雨による大規模崩落現場

長大のり面の変状調査 物理探査とは名前の通り、様々な物理量を用いて地下を調査する技術です。

簡単にいえば、地震波(弾性波)とか、電流とか、電磁波などを地中に送り込み、それが地下の地質構造によって透過したり、屈折したり、反射したりといった反応をキャッチし、そのデータをもとに、地下の地質構造を明らかにする技術のことです。

・・・あまり簡単じゃないですね(笑)

説明するのに、私の上司の言葉を借りれば

「地質調査屋は地球のお医者さんである!直接地面を掘るボーリングは外科医だ。我々物探屋(ぶったんや:物理探査業者)は地下を見ずに触診する内科医みたいなもんだ!」

・・・少しはイメージがわきましたか?

お医者さんが触診で患部を診たり、血圧や脈拍を測ることは、地盤の弱い部分(断層など)や地下水の流れを探る

といった感じでしょうか。

ジオドクターという言葉もありますからね。

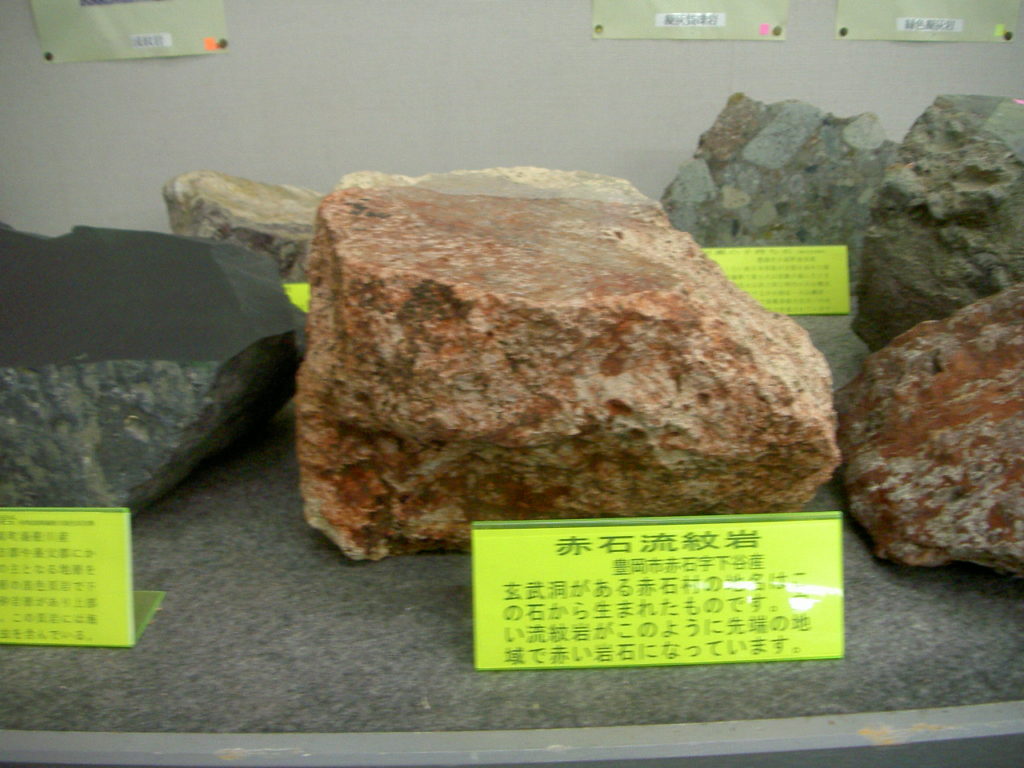

日本の多種多様な地質は、災害を引き起こす厄介なものというだけではなく、ユネスコ世界ジオパークに選ばれる魅力的なものでもあります。

そんな、難しくも面白い地質に深くかかわる物理探査の仕事を、より多くの方に知ってもらうため、当ブログで分かりやすく紹介していこうと思っています。

これからよろしくお願いいたします。

-

賤ケ岳・余呉湖 滋賀県長浜市

観測史上最も早い梅雨入りのあと、五月晴れとなった今年の地質巡検は、湖北の古戦場・賤ケ岳(標高421m)と余呉湖。

ワカサギ釣りと天女伝説で有名な余呉湖の成り立ちは、福井から滋賀・岐阜にかけて分布する柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯のうち最南部の柳ヶ瀬断層によるものである。

これらの地質的遍歴や背景を学びましょう!

まず、北陸道の木之本ICで降り、賤ケ岳のリフト乗り場へ。

賤ケ岳のリフト乗り場

山頂からの琵琶湖 一人乗りのリフトで山頂へ・・・新緑が美しく、ユラユラと運ばれると非常に癒される。

降りてから少し歩けば、雄大な琵琶湖!まさに絶景・・・桜の名所・海津大崎や竹生島が見られました。

山頂から余呉湖を眺めると、柳ヶ瀬断層ぞいの北国街道とのコントラストが良く分かる。

余呉湖を眺めながらボランティアの歴史ガイドさんに賤ケ岳合戦の説明を聞く。(お気持ち代を払いました)

織田信長の跡をめぐって羽柴秀吉と柴田勝家が争った、大河ドラマ・麒麟が来るの最終回のさらに後の合戦ですね。

両陣営がどのように動いたか、七本槍の活躍、毛受兄弟の悲話などダイナミックに語っていただきました。

最後に城カードをもらった・・・レアなのかな?

山頂からの余呉湖

賤ケ岳合戦の歴史講座!

賤ケ岳から下山し、余呉湖畔のレストランへ。湖岸の公園も美しく整備されており、湖面を眺めながらの昼食は美味。名物・近江牛の牛丼は最高でした。

日本最古の天女伝説と言われる、天女の衣掛柳は、残念ながら2017年の台風により倒壊・・・

湖中に沈む約3000年前の「埋没林」を探して湖畔を歩く。

流入のない余呉湖における水位変動の要因は気候変動による乾燥・湿潤の変化であり、乾燥気候(寒冷期)の水位低下時に生息していた樹木が湿潤気候(温暖期)の水位上昇で埋没林となった。

同様の埋没林が他に2層発見されており、それらは6500年前と8000年前と判明し、寒冷期と温暖期の周期を示している。

しかし今回、埋没林がどこにあるのかわかりませんでした・・・看板も何もなかったんだけど・・・残念

レストラン余呉湖

折れてしまった天女の柳 【余呉湖の成り立ち】

余呉湖の傍を流れる余呉川は、元は現在の県道284号線が通る谷をぬけ、東の高時川へと流れていた。

その後、柳ケ瀬断層の活動により、断層より西側が沈降、東側が隆起したため、余呉川は高時川へ流れることが出来なくなった。流れ先を失った余呉川の水は、柳ケ瀬断層西側の低地に溜り、これが余呉湖になったとされている。

-

伊吹山 滋賀県米原市

日本百名山・標高1377m。古事記や日本書紀にも登場し、近江の戦国大名 京極氏 浅井氏が山城を築いた、歴史ある滋賀県最高峰で、石灰岩地質特有のカルスト地形を観察する地質巡検を実施しました。

伊吹山の年間平均気温は北海道の稚内と同じくらいということで寒かったらどうしようかと思っていたが、山頂駐車場で下りると、心地よい涼しさ。歩き始めると少し汗ばむ。日差しが暑い。

山頂駐車場の標高は1260m。ここから山頂まで標高差100m程度を歩いて登ることになる。

西遊歩道コースの登り始め付近、このコースは少なくとも半分以上はこのように石灰岩の砕石が敷き詰められており、歩きやすくなっている。白い歩道と新緑の高山植生のコントラストが美しい。

眼下の景色も、スキー場跡や、つづら折れの登山道、緑の中に点在する白い石灰岩など変化に富んでおり壮観だった。

伊吹山 山頂駐車場

石灰石が敷き詰められた遊歩道 山頂までの西遊歩道では、フズリナ等の微小な化石もみられた。

東遊歩道に降りると、石灰岩が林立し、小規模なドリーネ(石灰岩台地の地表に生ずるすりばち状のくぼ地)が点在していた。

往復で約2.5km。二時間程度で駐車場まで戻ってきました。

山頂レストラン・スカイテラスで、伊吹そばを堪能(そば発祥の地といわれているらしい)。

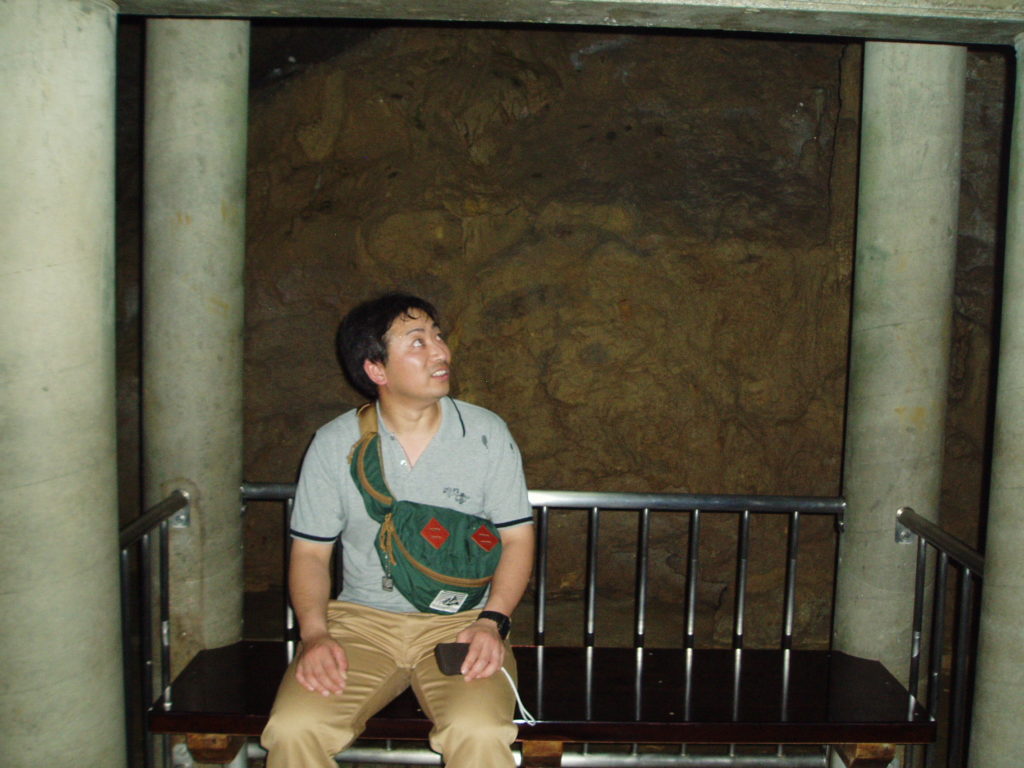

昼食後、下山し、麓の関ケ原町にある関ヶ原鍾乳洞へ。

洞内の気温は年中約15℃に保たれ、涼しく心地良い。通路はきれいに舗装され、とても歩きやすい。

暗闇の中、林立する石筍がライトアップされ神秘的な雰囲気。出口までは30分程度。

湧水にはニジマスが泳いでいる。

鍾乳洞の入り口