News/Pickup

-

永源寺 滋賀県東近江市

令和6年度・第26期の地質巡検は、東近江市の永源寺地域周辺で実施しました。

滋賀と三重の県境にそびえる鈴鹿山脈に源を発した愛知川が、湖東平野に流れ出ようとしている所に臨済宗永源寺派の本山・永源寺があります。

このお寺は、1361年に佐々木六角氏頼が寂室禅師を招いて建設されました。

お寺の周辺や愛知川では、夏はキャンプ、BBQ、釣りなどで秋は紅葉を楽しむ人々でにぎわいます。

この地域の地質は、北から続いてきた湖東流紋岩の南端にあたり、永源寺はその湖東流紋岩の岩盤の上に建っています。

他に、比較的新しい古琵琶湖層や、花崗岩、花崗斑岩からなる古生層といった滋賀県を代表する岩石を見ることが出来ます。

また、愛知川沿いに集落を形成する河岸段丘崖や断層などの地質も観察します。

まずは永源寺の参道でみられる露頭を観察。谷部は護岸工事により見られなかったが、石段沿いは萱原溶結凝灰岩と呼ばれる流紋岩質の凝灰岩が切り立っており、苔むした石仏が鎮座しています。

次に、愛知川の河床に降り、古琵琶湖層の露頭を探索します。護岸工事で整備されていますが、草むらの奥に露頭がありました。

赤茶けた砂、シルト、灰色の粘土の層が水平に堆積しており崖を右へ追っていくと

地層が食い違っているのが見られ逆断層と考えられる。砂層にポツポツと穴が開いているのが見られたが透水性があるため

浸透した雨水が流れ出た後のように見られた。

道の駅・奥永源寺渓流の里で昼食後、角井断層へ。古い資料であり場所が不明瞭だが、県道を跨ぐ沢筋に分布する?

県道からそれて林道に入り、犬山花崗斑岩や秦荘石英斑岩を探す。資料には、異質岩片を含む萱原溶結凝灰岩も見られるとある。灰色の凝灰岩中に黒っぽい捕獲岩の類だろうか?

今回は、旧・永源寺町内を巡検しました。

目的の林道が封鎖されていたり、露頭が護岸工事されていたりと、資料に記されている状況と異なる箇所もありましたが、周辺でも同様の地質が観察できたことで、概ね目的を達成できたと思います。

-

安土城跡・長命寺 滋賀県近江八幡市

令和5年度の地質巡検は、安土町(現・近江八幡市)の安土城跡と、琵琶湖畔の長命寺周辺です。

言わずと知れた織田信長の居城。現在は石垣のみが残されており、その範囲から当時の城の大きさが伺えます。

石垣に使われているのが、主にこの周辺で産出する湖東流紋岩(中生代)であり、地質踏査の本に解説されている、石垣中の板状節理やタマネギ状風化、高温石英を観察します。

安土城の石垣は、自然石をほとんど加工せずに積まれており、岩の表面がよく観察できるとされています。

観察の結果、表面が土埃や苔で汚れており、分かりにくかったが板状の節理や同心円状のタマネギ風化が見られました。

高温石英は、人工的とも思える六角錐の形が特徴だが、ごく微細なものではっきりと判別はできませんでした。

天守閣跡から琵琶湖を見渡すと、中の湖干拓地が拡がっています。

土砂流入や人工干拓によって消失した砂州や砂嘴・内湖の名残が見られます。

板状節理

割れた流紋岩の中の高温石英? 次に、東近江市役所支所付近の竜石山での地層の観察。

ここで5つの地層=”安土溶結凝灰岩層・竜石山層(礫・砂)・腰越溶結凝灰岩層・瓶割山溶結凝灰岩層” が堆積した火砕流堆積物層を観察できるとのことでしたが、資料が古く、今は露頭が植生に覆われて露頭が確認できませんでした。

午後から長命寺へ。

飛鳥時代から続く古刹のお寺で808段の石段が有名。今回は石段ではなく、迂回して寺院へ行く自動車道の露頭で

溶結凝灰岩や高温石英を観察します。

石英の結晶

修多羅岩 凝灰岩中に角ばった石英の結晶が見られました。

また長命寺の境内には修多羅岩や六所権現影向石など、巨石信仰を表す巨大転石は圧巻でした。

最後は国民休暇村がある宮ヶ浜で、湖岸浸食地形である波蝕崖を見学します。

植生が茂っており分かりにくかったが、下部では波に洗われて露出した溶結凝灰岩の節理が観察できました。

松林や芝生広場がある湖岸は清々しく、小学生の課外授業などで賑わっていました。

-

物理探査のアレコレ 屈折法弾性波探査 その3

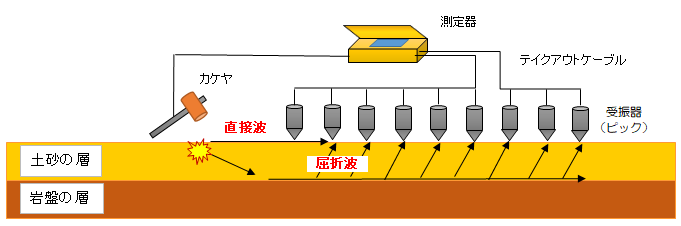

走時曲線について①

記録波形の初動を読み取れたら、その読取値でいよいよ走時曲線を作成します。

ここからが、弾性波探査のハギトリ法解析を進めていく第一歩です。

これまで何度も言葉として登場している走時曲線ですが、あまり馴染みがないと思います。

走時曲線とは、起振ごとの初動読取値を、横軸を距離(測点)、縦軸を時間(初動読取値)としてプロットしたグラフになります。

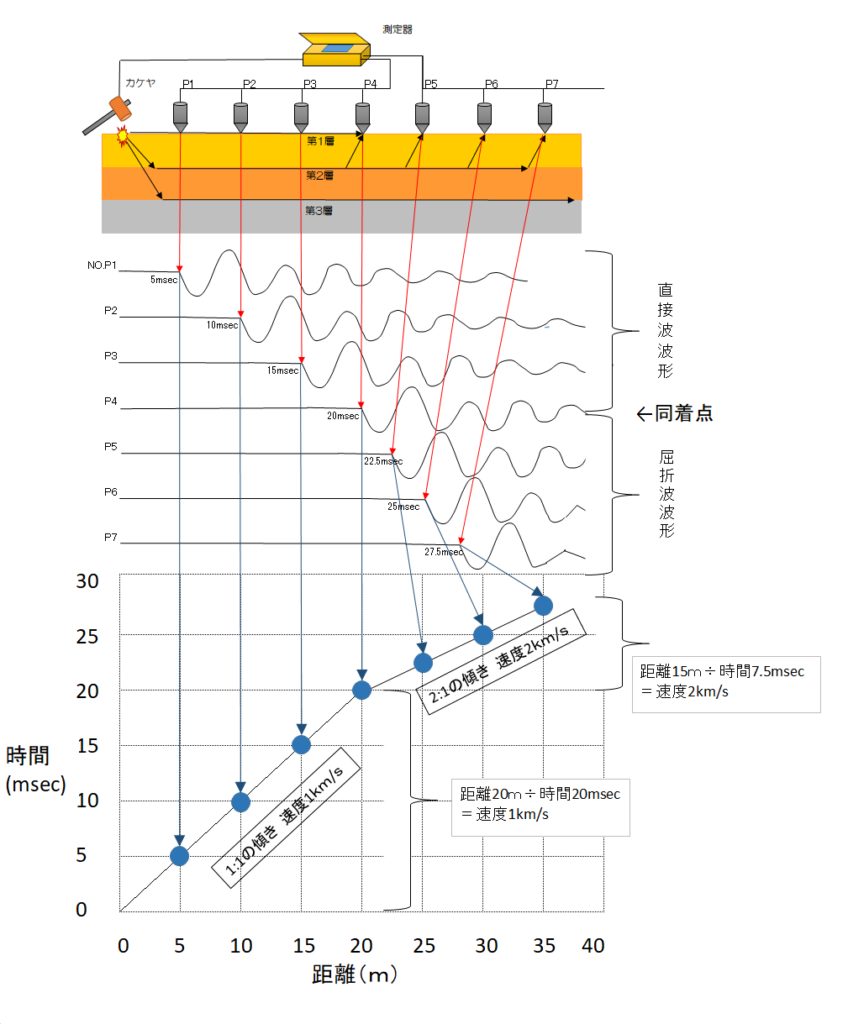

上図は、7ヶの地震計を5m間隔で設置し、0m地点で起振した際の初動読み取りと、その読取値を走時曲線にした模式図です。

初動読取と走時曲線の相関が理解しやすいでしょうか。

さて、これで何が分かるのか?そもそもなぜ走時曲線を作成するのか?というと、弾性波探査の屈折法解析は多くの計算式を用いた難解なものであるため、それを図式解法で単純化し視覚的に分かりやすくするためです。

地盤の硬軟は、地盤を伝わる弾性波の速度で表すので、速度値を求めるのが走時曲線の第一の目的です。速度を求めるには「距離÷時間=速度」の計算をしなくてはなりませんが、横軸=距離、縦軸=時間のグラフの傾きは速度になることから、図上の傾きに定規を当てるだけで速度を求めることができます。

上図を例に用いると、起振点0mから地震計P4までは同じ角度の傾きです。

この傾きに定規をあてると、縦横1マスずつ 1:1の角度であり、速度は1(km/s)となります。

計算では、距離20mでかかった時間は20msec。20m÷20msec=1km/s と、求まります。

さて、P4から先は傾きが変わっています。波が、表層とは速度値の異なる地層を伝わっているためです。

このP4が、表層を伝播する直接波と、下部の硬い層からの屈折波とが同着する地点です。

P1~P4は直接波が先着、P4~P7は屈折波が先着しているということです。

では先程と同様に、傾きに定規をあてると横2マス・縦1マス 2:1の角度であり、速度は2(km/s)となります。

計算では、P4(20m)からP7(35m)まで距離15mで、かかった時間は7.5msec。15m÷7.5msec=2km/s と、求まります。

各速度値を上図にあてはめると、第1層はVp=1km/s、第2層はVp=2km/sであると解析されました。

(厳密に言えば、まだこの段階では真の速度値ではありません)

今回は分かりやすくするため受振点・起振数はごく少数で、地盤モデルも単純な水平2層構造ですが、実際には受振点は数十~数百に及び、起振点も多くなります。地形の変化や地層の数・形状ももっと複雑です。

これらを全て計算すると膨大で難解な作業になりますが、図式解法なら迅速かつ簡便に速度を求めることができます。

ここまでで速度値が求まりましたが、さらに速度層の数、各速度層の速度値、層厚、形状まで、走時曲線の図上で解析していきます。

走時曲線は、屈折法弾性波探査・ハギトリ法解析の要といえるのです。

-

物理探査のアレコレ 屈折法弾性波探査 その2

波形の見方と初動の読取

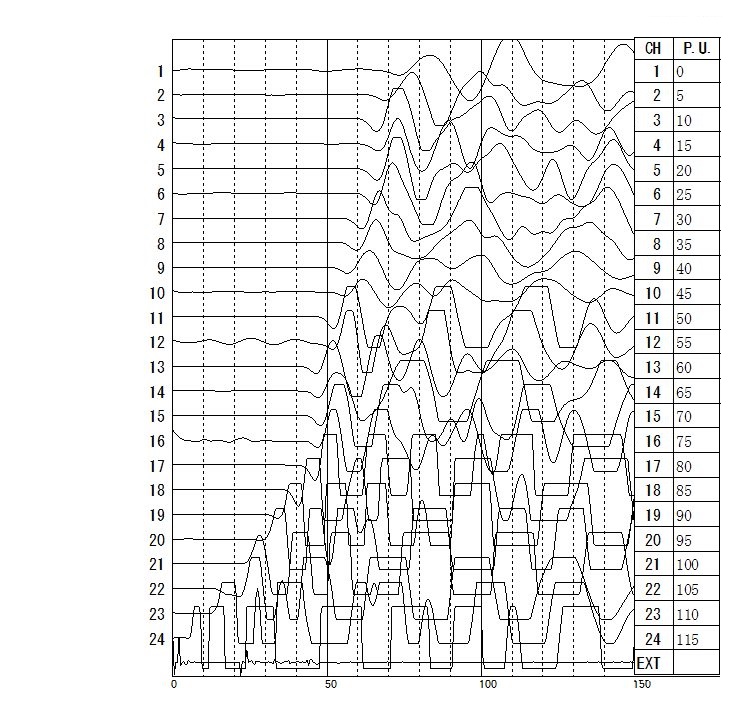

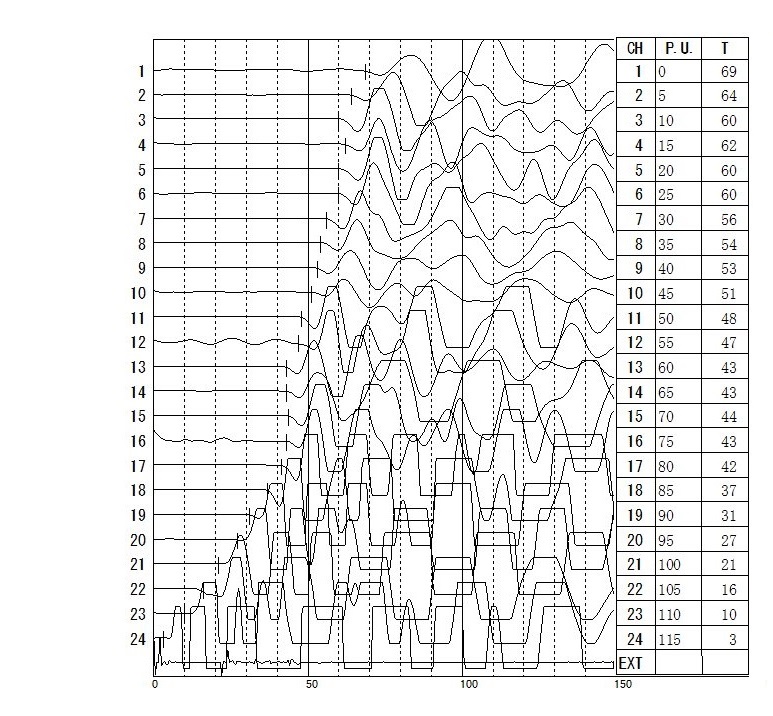

弾性波探査の波形記録 上図は、屈折法弾性波探査で観測した波形記録です。

(地震計を5m間隔で24ヶ並べた115mの展開・115m付近で含水爆薬100gによる起振)

それぞれの波線は、等間隔で設置された地震計による記録ですので、縦軸は距離(m)となります。

横軸は時間(msec:ミリ秒 1/1000秒)になります。

それぞれの波形を見ると、直線だった波線が急にへこんでいますね。

この反応が、前項で述べた「初動」です。

カケヤ打撃や発破によって起振された弾性波が、屈折して地表に戻り、地表の地震計が反応したことをあらわしています。

起振に近い地震計の初動は短時間であり、距離が離れるに従って初動の到達時間が長くなるのがわかります。

初動の読取とは、弾性波が初めて到達した時間を読むということです。

初動の読取 上図は、初動を読み取ったものです。右の表には読取値(初動到達時間)が示されています。

この読み取った時間をグラフにしたものが「走時曲線」です。(走時曲線について詳しくは次項)

走時曲線の出来が解析結果の優劣を左右しますので、走時曲線の出来=初動の読取精度であるともいえます。

この記録で言えば、どの波形も概ね、波線がへこむキワを読み取れており、読取精度としては合格点でしょう。

極端に言うと、このへこみがシャープであればあるほど読取精度は上がるワケです。

ならばもっと強い力で起振して波形の振幅を大きくしたら精度が上がるじゃないか!

ということですが、そのために発破の薬量やカケヤ打撃回数を必要以上に増やすと、安全性や作業性の著しい低下を招き、

現実的ではありません。

最大受振距離100mの場合、起振源が爆薬なら100g、カケヤ打撃なら5~10回のスタッキング(重合)が目安です。

では、振幅を大きくする以外で読取精度を向上させるためには?

それは「ノイズ」を取り込まないことです。

弾性波探査におけるノイズとは、こちらの起振以外の全ての振動であり、風に揺れる木々や沢の水流、自動車、船、飛行機、通行人、野生動物、送電線の電波、地震計の不備・・・と、挙げればキリがありません。

ノイズと初動 例えば上図の記録の11ch・50mの波形と、12ch・55mの波形を比較してみると、11chは波形のへこみが読み取りやすいですが

12chの波形ははっきりしません。

これは、12chの方にはノイズが乗り、初動部分の波形を乱しているからで、ノイズが原因で読取精度が低下したといえます。

このようなノイズによる読取精度低下に対しては、前後の波形がはっきりしていることや、走時曲線の幾何学的特徴から、

読取値をある程度補完することができます。

従って、記録の取り方や精度の判断は、現場の状況によって異なってきます。

発破の薬量はもっと増やしたほうがいいのか?逆に減らしても効くのか?

待っていればノイズは収まるのか?

地震計はしっかり設置されているか?

地質による効きの違いは?シラス台地は効きが悪い。露岩が多い箇所は波動が減衰しやすい。軟弱地盤だと低周波が卓越する・・・

などなど

測定者は、このようなことを考慮しながら、必要十分な精度で波形を取ることを心がけているのです。