屈折法弾性波探査とは?

屈折法弾性波探査は、当社が最も得意とする探査手法の一つです。

日本で弾性波探査が実施された歴史は、1931年(昭和6年)のダム調査が始まりと言われています。

明治当初から始まった日本の近代土木技術が黎明期から成長期に差し掛かり、トンネル掘削のシールド工法やアーチダムが国内で採用され始めた時代です。

その後、太平洋戦争を経て、戦後の復興期にあたる1948年に、社団法人・物理探査学会の前身である物理探鉱技術協会が発足し、弾性波探査を含む物理探査はますます土木工事に適用されるようになり、今日に至っています。

実に80年を超える歴史がある弾性波探査は、数ある物理探査の中では古典的といえるかもしれませんが、弾性波の性質を非常に上手く利用した探査原理や解析手法は、現在でもトンネルやダム工事等の土木工事から、のり面補強や地すべりの復旧等の災害対策まで幅広く利用されています。

このような屈折法弾性波探査ですが、これをイチから理解しようとすると、とても大変です。

屈折法弾性波探査の解説では、まず屈折波とは何か?その性質は?スネルの法則は~ホイヘンスの原理は~といった始まりになりますが、いきなり物理の講義みたいでとっつきにくい!

ですので、できるだけ専門用語を使わずに解説しようと思います。

屈折波ってどんな波?

中学や高校の物理で習ったハズですね・・・(汗)

教科書的には、「異なる2つの媒質の境界面に波が入射するとき、屈折して進行する波」のことです。

初歩的な実験で、光が空気中から水の入ったグラスを通ると、光が折れ曲がる現象が見られます。(光の屈折)

「空気中」と「水中」が、異なる2つの媒質ということです。

これを、単純な地盤での屈折法弾性波探査に当てはめて言い換えると、

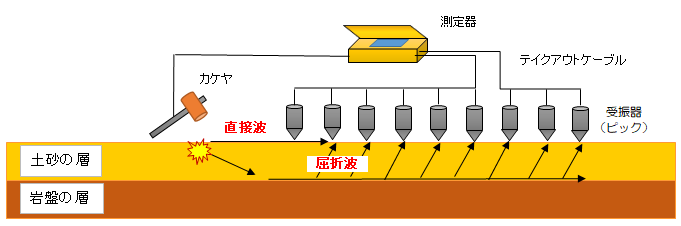

「地面をカケヤで叩いて発生した波(弾性波)が表層の柔らかい土砂を進み、下の硬い岩盤との境界で屈折し、また地表に戻ってきた波」

と言えます。

この屈折波を、地上の直線状に等間隔で設置した地震計で観測します。

下の図で屈折法弾性波探査における屈折波のイメージをあらわしておきます。

実際には、この図中には反射波や屈折角の異なる屈折波やS波・表面波など様々な波が発生していますが、全て省略しています。

今は、屈折法弾性波探査で利用する屈折波(それと直接波)にだけ注目しておいてください。

起振により発生した屈折波または直接波が、各受振器に最も早く到着する波を初動と呼び、この初動が明瞭に確認できる記録を取ることが、探査結果の精度を左右するポイントです。

基本的に、軟弱な土砂の層は弾性波の伝わりが遅く、硬質な岩盤の層は速く伝わります。

なので、起振に近い受振器には表層の緩い層をノロノロ伝わる直接波の方が、深部の硬い層を速く伝わる屈折波よりも、早く到達するのですが、距離が離れるに従って、遠回りでも深部を通る屈折波の方が早く到達するようになります。

この弾性波の伝播の仕方と初動の関係は、よく電車に例えられます。

🚃直接波は鈍行電車(最寄駅からすぐ乗れる)

🚄下部の少し硬い層を伝わる屈折波は特急(乗れる駅までちょっと遠い)

🚅さらに深部のより硬い層を伝わる屈折波は新幹線(隣の市の新幹線駅まで行かないと)

🚈もっと深いガチガチの岩盤を伝わる屈折波はリニアモーターカー(隣県のリニア駅まで・・・)という具合。

近場に行くなら鈍行電車が早いですが、行き先が遠方になるにつれて、乗り場まで多少遠くても特急や新幹線の方が早く着きますよね。

弾性波探査において、弾性波の初動というのはこんなイメージであり、一口に波形といっても様々な地層を通ってきているというわけです。

次回は、屈折法弾性波探査の実際の記録を見ながら解説していきます。